译者:Evelyn Zhang

(原文有删节)

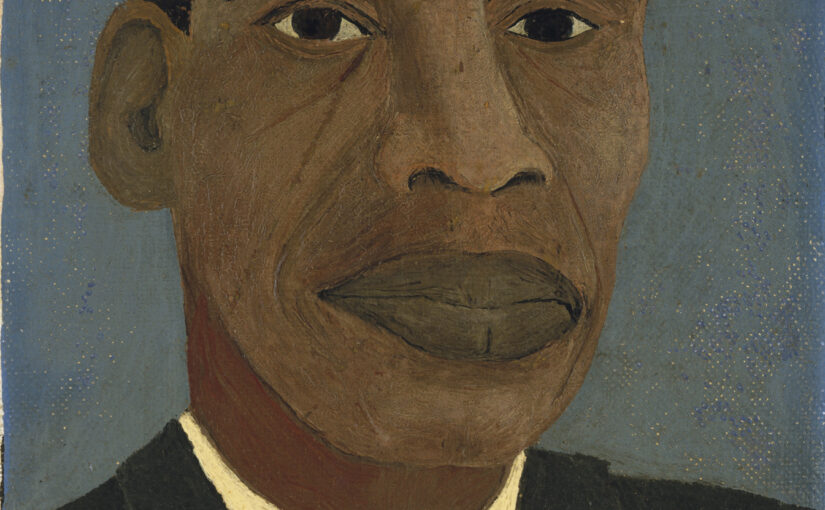

赫拉斯·皮平(Horace Pippin),逝世于1946年,是一位自学成才的美国艺术家。他的画作常致力于概括20世纪美国人或美国黑人的艺术。这时常让人以为皮平只是一个小艺术家,虽然有一技之长但不如其他艺术家优秀。如果分别欣赏他的作品,那么他的艺术才能将很容易被那些更伟大的艺术家所掩盖,包括雅各布·劳伦斯和亚伦·道格拉斯。皮平的画作或将仅仅被视作艺术大潮流的一个范例罢了。

布兰迪维因河美术馆日前提供了一个少有的机会让人们从整体去欣赏皮平的作品。在这次展览中展出了65余幅油画,算是20年内第一次重要的皮平展。这种积累的效果十分令人振奋,让参观者强烈感受到皮平一致连贯的视角和大胆而准确的构图天赋。看过他的画展后,你可能就会相信,他如同20世纪其他伟大的艺术家一样,完完全全是一位自己风格的创造者与拥有者。

皮平与布兰迪维因地区有着千丝万缕的联系。他在那附近出生,虽然他早年几乎都生活在纽约北部,并且在一战期间于海外服役,但于1920年又回到了布兰迪维因。尽管在一次激烈的战争中伤了右臂,他仍自学油画,且于1937引起了切斯特县(南卡罗来纳州)和大费城地区文化部官员的注意。

在优秀的白人收藏家和批评家当中,支持者们将皮平塑造成了他们所需要的人。他是一个“纯粹的”艺术家,一个真实的人,一个单纯、未受玷污、土生土长的智者。他们对于皮平的热情是真诚的,但是皮平和他那与众不同的艺术一起,迷失在了将他变成标志性人物的大项目中。

即使现在,人们也很难给皮平的作品归类。他的作品原始还是现代?他是否意识到并模仿之前“严肃”艺术家的策略和创新?还是脱离艺术潮流,创造独树一帜的画作?

美术馆负责人曾试图将画展命名为“我的视角”来面对这些问题。这个名字取自皮平对自己作品的一句评论:“我完全按照事物的样子去绘画,也完全按照我的视角去绘画。”有些人发觉这句话里有一丝不耐烦,就好像皮平疲于向那些一遍遍问着同样问题的人们解释自己的作品。

然而,这句话分为两部分,美术馆负责人则强调了不重要的那部分。“我的视角”是对于独立的坚持,这在许多伟大画家中很常见,“我完全按照事物的样子去绘画”则更加激进,是画家在宣称自己的世界观即为世界的样子。而这便勾起了一个基本且长期存在的、关于认知的哲学渴求:我们独立看待事物时有没有共同点?我们有没有可能都生活在唯我论的、不可知的个人世界里?

即使皮平并不太擅长画人像,他对于美国黑人家庭生活的描绘与揭示世界有着同等的力量。从国家艺术馆借来的一幅1944年油画“里面”,和从辛辛那提艺术博物馆借来的一幅油画“圣诞节早餐”,都有小木屋里奇怪的高高的天花板,或者小房子,就好像这些都是被精心安排在那延展的背景下的。作于1945年的两幅维多利亚客厅画当中,没有任何人物,花束占据了两幅画的主要位置,这些花颠覆了人们对于死气沉沉的生活的联想:花的繁茂绽放使生命在这空荡荡的房间里持续。

皮平有着奇怪的职业,他很晚的时候才开始学画,工作数年也没有得到认可,然后忽然间在称赞中跃上国家艺术的舞台。他现在可以为了钱和声望而绘画,且这二者的富足并没有毁掉他的工作。相反,随着他创作越来越多,他自己也变得更加强大,终于在系列画作“圣山”达到巅峰。这些作品于1944年画至1946年,捕捉的是黑暗树林中的一片空地,傍晚的天空和分散开来的动物们,包括野生的和驯养的,还有欢快的人们。但是黑暗的事物在树林中若隐若现,士兵、墓碑和一个绞死在树上的人。其中一幅落款日期为“1945年8月9日”,是美国在日本长崎投下原子弹的那天。

这些画作使贴在皮平身上那“局外人”的标签显得荒谬。他接纳世界、政治、不公正和历史瞬间,并通过现有的艺术形象呈现在引人入胜的新作中。这些作品接触到了画家身外的油画传统,与视觉隐喻和他认为吸引人的想法相连接。

与所陈列的一些最早的画作(在他服兵役期间画在日记里的业余素描)相比,这些后期油画体现了皮平掌握绘画技巧的惊人速度和深度。它们有着艺术所需的一切。

By Philip Kennicott, The Washington Post